|

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

| For english version |

|

|

|

WELTAUSSTELLUNG EXPO 2010

|

|

|

|

| |

|

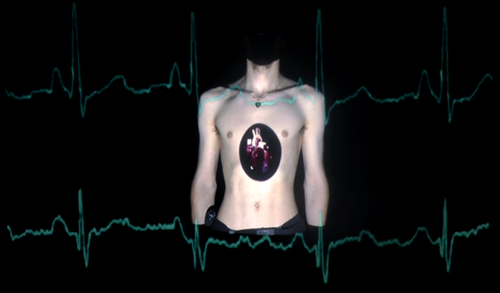

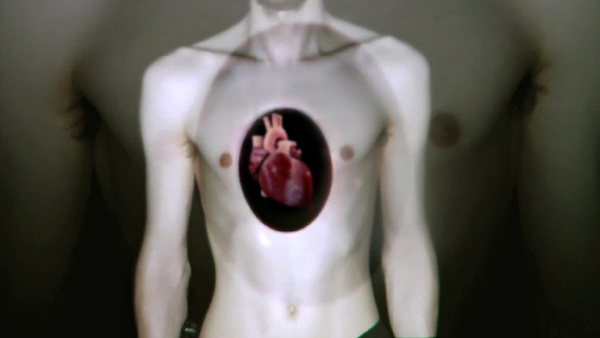

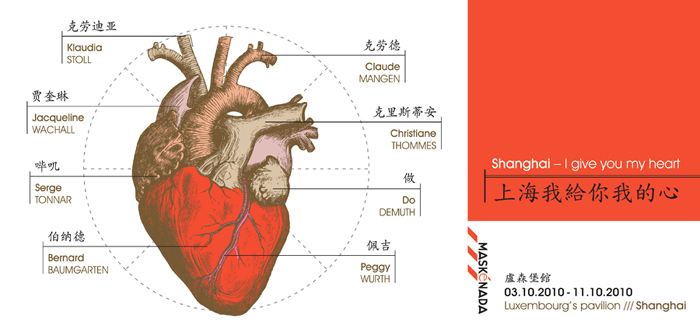

"SHANGHAI - I give you my heart"

04.10. - 13.10.2010, Luxembourg Pavilion, Shanghai

Das Projekt "SHANGHAI – I give you my heart" versucht mithilfe von Tanz, Musik, Performance und Video-Installation das sensible Thema "Organspende" künstlerisch umzusetzen. Wie das "zelluläre Gedächtnis" eines gespendeten Organs den Körper des Empfängers besetzt, so werden wir den Luxemburger Pavillon in Shanghai besetzen und zu einem Transplantations-Labor umgestalten.

Crew :

Choreography : Bernard BAUMGARTEN

Director : Claude MANGEN

Video art : STOLL & WACHALL

Stage set : Do DEMUTH

Sound Design : Serge TONNAR

Production Assistent : Christiane THOMMES |

|

| |

|

|

|

| |

|

„Wir haben als Europäer nicht das Recht, die Chinesen zu belehren…Was wir jedoch tun dürfen, ist, eine Position einnehmen. Eine Position, die nicht belehrend ist, sondern lediglich beschreibt, wer wir sind und wie wir leben.“

Interview Francois VALENTINY – LW 30.04.2009

Natürlich wissen wir, dass die Welt nicht gerecht ist, dass Reichtum und Wohlstand ungleich verteilt sind. Aber: Die Folgen sind selten so dramatisch wie beim Handel mit Organen. Denn wer Geld hat, viel Geld, der kann sich irgendwo auf der Welt Transplantations-Organe kaufen. Für Transplantations-Touristen aus dem Westen sind weltweit Spezialkliniken erste Adresse. Das liegt daran, dass selbst in einem grausigen Geschäft wie dem illegalen Organhandel die Geschäftemacher die Konkurrenz preislich um Längen abhängen. Eine Niere findet sich schon um 55.000€, eine Lunge um 130.000€. Alles inklusive: Das neue Organ, der Chirurg, der Spitalaufenthalt, der Dolmetscher usw.

Welche medizinischen Voraussetzungen müssen für eine Organverpflanzung gegeben sein? Unter welchen Bedingungen ist die Organentnahme ethisch vertretbar? Wie erleben Spender und Empfänger Organverpflanzungen? Ist die Kommerzialisierung des Handels mit Organen unmoralisch? Diese Fragen und weitere Aspekte des sensiblen Themas "Organspende" werden im Projekt SHANGHAI : I give you my Heart behandelt sowie die viel diskutierte These, dass Organe ein "zelluläres Gedächtnis" hätten.

|

|

| |

|

|

|

| |

|

Werden bei einer Organtransplantation Eigenschaften, Vorlieben, Abneigungen, Verhaltensweisen, ja sogar konkrete Kenntnisse, vom Spender auf den Empfänger übertragen? Wenn ja, wie wären diese Übertragungen zu erklären? Wie verändert ein gespendetes Organ die Identität des Empfängers?

Organtransplantationen erschüttern das menschliche Selbstverständnis, da sich die Wahrnehmung des eigenen Körpers und des Todes verändert. Wie erleben Angehörige von Organspendern und Organempfänger dies und welchen Stellenwert hat die Vorstellung vom "sinnvollen Tod" und "geschenktem Leben" für die Betroffenen?

Die rasanten Entwicklungen im medizinisch-technischen Bereich ermöglichen einen Umgang mit dem Menschen und seinem Körper, der mit den überlieferten gesellschaftlichen Vorstellungen nicht mehr übereinstimmt. Die "natürliche", das heißt die als selbstverständlich betrachtete Ordnung der Dinge wird infrage gestellt: Was ist Tod, was ist Leben, was Natur oder Kultur bzw. natürlich oder künstlich? Die Verwischung dieser Grenzen sorgt in den öffentlichen Diskussionen für Unbehagen und die Verunsicherung gegenüber dem medizinisch Machbaren wächst.

Wie wird die Grenzverschiebung zwischen Leben und Tod von den Betroffenen erlebt und erfahren? Stimmen diese Erfahrungen mit dem öffentlich propagierten Bild neuer medizinischer Erfolge von "geschenktem Leben" und einer dem Tod Sinn gebenden "Organspende" überein?

Welche ethischen Kontroversen werden in den Fachwissenschaften Ethik, Philosophie, Religion/Theologie und Medizin ausgetragen? Die Thematik erfordert eine persönliche Auseinandersetzung und Stellungnahme. Dabei geht es auch um Beschäftigung mit dem (eigenen) Tod.

__________________________________________________

|

|

| |

|

Produktion

MASKéNADA: Enstanden am Rande des Kulturjahrs 1995 in Luxemburg, versucht MASKéNADA seither den Drahtseilakt zwischen Qualität, Popularität und Experimentierfreudigkeit. Das Kollektiv besteht aus Künstlern aus den Bereichen Theater, Musik, Film, Tanz und Performance. MASKéNADA-Produktionen zeichnen sich aus durch die Vermischung der Stile und Sprachen und haben einen Nomaden-Charakter innerhalb und außerhalb der Grenzen Luxemburgs.

TROIS-CL: Das Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois TROIS C-L, in enger Zusammenarbeit mit seinen nationalen und internationalen Partnern, elaboriert Konzepte, beteiligt sich an Produktionen und unterstützt Choreografen. Das Centre betätigt sich als Zentrum für Kreation und Fortbildung und ist offen für alle künstlerischen Formen, die sich mit zeitgenössischem Tanz beschäftigen. |

|

| |

|

|

|

| |

|

| Geschichte der Organspende

Mythen und Legenden lassen sich bis in das 5. Jahrhundert v. Chr. zurückverfolgen, in denen behauptet wird, dass Organe und Gewebe von einem Menschen zu einem anderen übertragen worden sind. Im 3. Jahrhundert sollen die beiden Schutzheiligen der Medizin, St. Cosmas und St. Damian, der Legende nach einem weißen Missionar erfolgreich das Bein eines toten Schwarzen verpflanzt haben, nachdem er sein eigenes verloren hatte.

Die neuere Geschichte der Organspende reicht zurück bis in das 17. Jahrhundert. Dort wurden erste Versuche gemacht, die Haut eines Menschen zu ersetzen. Im Jahr 1863 beschrieb Paul Bert Probleme bei der Abstoßung von Transplantaten, welche bis dahin oftmals aus Haut, Sehnen, Hoden oder Zähnen bestand. 1883 wurden Aufzeichnungen über Behandlungen angefertigt, bei denen man probierte, geschädigte innere Organe zu behandeln. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, genauer im Jahr 1902, versuchten der Österreicher Emerich Ullmann sowie der Franzose Alexis Carrel unabhängig voneinander, Hunden Organe zu verpflanzen. Dabei wurden vorhandene Organe der Hunde in ihrer Position innerhalb des Körpers verändert; beispielsweise wurde die Niere in den Nacken verpflanzt mit anschließender fünftägiger Funktion. Carrel stellte als erster fest, dass es beim Verpflanzen von Organen zwischen zwei Individuen zu Abstoßungsreaktionen kommt, bei Transplantationen innerhalb eines Organismus blieben diese aus. Später entwickelte er Techniken zum Vernähen von Blutgefäßen und wandte diese bei der Transplantation von Organen und Geweben erfolgreich an. Dafür bekam er im Jahr 1912 den Nobelpreis für Medizin. Im Jahr 1906 nahm der Franzose Mathieu Jaboulay erste Versuche einer Transplantation am Menschen vor, allerdings sollte ihm der Erfolg aufgrund der Verwendung von Tierorganen versagt bleiben. 1908 wurden einem Hund eigene Organe transplantiert, er überlebte die Operation mehrere Jahre lang. 1909 operierte der Berliner Arzt Unger einem Mädchen die Nieren eines Affen an deren Oberschenkeladern.

Da die Probleme der Immunreaktion des Körpers nicht beseitigt werden konnten, gaben die meisten Ärzte und Wissenschaftler ihre Vorhaben in den 20er und 30er-Jahren auf. Viele bis dahin durchgeführte Transplantationen endeten mit dem baldigen Tod. 1933 versucht der ungarische Chirurg Yu Yu Voronoy erstmals, eine Niere von einem Menschen zum anderen zu übertragen. Es kam zur Abstoßung des Organs und der Patient starb. Erneute Versuche starteten überwiegend in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg. 1942 beschrieb erstmals der britische Zoologe Sir Peter Brian Medawar die Abstoßungsreaktion des Körpers im Zusammenhang mit der immunologischen Grundlage der Abstoßung fremder Organe. Für diese Leistung bekam er im Jahr 1960 den Nobelpreis für Medizin. Im Jahr 1944 wurde die künstliche Niere, der Dialysator, durch den Niederländer Willem Kloff entwickelt. Menschen konnten nun mit Hilfe der „maschinellen Niere“ am Leben gehalten werden.

1954 folgte in Chicago die erste erfolgreiche Transplantation einer Niere durch Joseph Murray (Nobelpreis für Medizin im Jahr 1990): Der Spender war der eineiige Zwilling des Empfängers. So wurden Immunreaktionen gering gehalten, zusätzlich wurde der Operierte bestrahlt. Der Empfänger der Niere verstarb acht Jahre später an einem Herzinfarkt. Zuvor, 1951, wurde in Boston einem Patienten eine Niere eines anderen Menschen verpflanzt, er starb fünf Wochen später. Ebenso erging es einem Kind 1952, als es eine Niere von seiner Mutter bekam. Im Jahr 1958 erkannte Jean Dausset in Paris das Human Leukocyte Antigen-System (HLA-System). Er entdeckte den Zusammenhang der Reaktion des Immunsystems auf eigenes und fremdes Gewebe anhand spezifischer, ererbter Merkmale. Für seine Leistung erhielt er im Jahr 1980 den Nobelpreis für Medizin.

Um der Immunreaktion Herr zu werden, wurden Patienten bestrahlt. Dies führte aber zu weitaus größeren Schäden als die Bestrahlung nutzte. Viele Empfänger eines Organes starben an den Folgen der Bestrahlung. Um 1960 herum begannen Forscher, den Patienten Antikörper zu verabreichen, welche die Reaktionen des Immunsystems unterdrückten. Die erste erfolgreiche Unterdrückung der Immunreaktion gelang 1962, als einem Empfänger die Niere eines nicht verwandten Spenders eingepflanzt wurde. 1963 erfolgte durch Brosig und Nagel in Berlin die erste Transplantation der Niere eines Toten, die im selben Jahr versuchte Transplantation einer Leber in Denver für ein 3-jähriges Kind scheiterte. 1967 wurde in Südafrika die weltweit beachtete Übertragung eines Herzens vorgenommen. Der von Christian Barnard operierte Patient überlebte 18 Tage und erlag dann einer Infektion. Im selben Jahr transplantierte Thomas Starzl erstmal erfolgreich eine Leber. 1968 wurde vom Harvard- Committee erstmals eine Hirntod-Definition aufgestellt.

Ende der 70er Jahre gewann man aus einem Pilz den Wirkstoff „Ciclosporin“. Dieser hatte eine stärkere immunsupressive Wirkung als alle bis dato bekannten Stoffe. Das Medikament wurde 1983 in Deutschland zugelassen, 1989 wurde weltweit die 100.000 Niere transplantiert. 1985 erfolgte in den Vereinigten Staaten von Amerika erstmals die Transplantation einer kompletten Lunge durch Joel Cooper in Missouri. In Hannover wird von Rudolf Pichlmayr 1988 die Leber eines Toten entnommen und auf zwei Empfänger (ein Erwachsener und ein Kind) aufgeteilt (Teilleber-Transplantation). Im selben Jahr wird erfolgreich ein Dünndarm durch Eberhard Deltz in Kiel transplantiert. Zuletzt wurde 1998 ein Teil der Bauchspeicheldrüse durch David Sutherland in Minnesota von einem Lebendspender vollzogen.

Um das Problem der Abstoßung zu verringern, wurden Spenderdatenbanken (Eurotransplant) gegründet, welche von vorneherein möglichst passende Spender und Empfänger zusammenführen. Mittlerweile sind weltweit über eine halbe Million Nieren transplantiert worden.

http://de.wikipedia.org/wiki/Organspende

______________________________________________________________________________ |

|

| |

|

Metapher und Symbol

Zur Herz-Jesu-Frömmigkeit im Katholizismus

Prof. Dr. Rainer Kampling

Die Herz-Jesu-Frömmigkeit erlebte im restaurativen Frankreich des 18. Jahrhunderts einen wahren Boom: Die in Christus menschgewordene Liebe Gottes schien sich im offenen und blutigen Herzen Christi zu symbolisieren. Das Herz Jesu als menschliches Herz hat dabei eine lange Tradition, die ohne altkirchliche Kenntnis unverständlich wäre. Heute erscheint uns der Kult merkwürdig antiquiert und mischt sich mit einer Spur von Ekel. Und doch begegnen wir Nachwirkungen der Herz-Jesu-Frömmigkeit nicht nur in katholischen Gegenden.

Am 27. Dezember 1673 kniet die Nonne Magareta Maria Alacoque vom Orden der Heimsuchung des heiligen Franz von Sales vor dem Altar ihrer Klosterkirche in Paray-le-Monial. Die Sechsundzwanzigjährige, die ein Jahr zuvor die ewigen Gelübde abgelegt hatte, die sie mit einem mit eigenem Blut geschriebenen Widmungsschreiben besiegelt, fällt selbst im Kloster durch ihre strenge Lebensweise auf. Sie hat – wie sie in ihrer Autobiographie beschreibt – bereits in ihrer von Krankheit geprägten Jugend visionäre Schauungen erlebt. An diesem Tag erscheint ihr das Herz Jesu auf einem Flammenthron, nach allen Seiten Strahlen sendend, mit der Lanzenwunde. Das Herz ist von einer Dornenkrone umgeben und auf ihm steht das Kreuz.

Mit diesem Tag beginnt in der katholischen Welt die Herz-Jesu-Verehrung. Die Verehrung des heiligen Herzens Jesu gehört für Nichtkatholiken und wohl auch für Katholiken der jüngeren Generation, das heißt für die, die nach dem letzten Konzil, dem Vaticanum II, religiös sozialisiert wurden, zu einer Domäne der katholischen Frömmigkeitspraxis, zu der ein Zugang verwehrt scheint. Allzu Fremdes, vielleicht Bedrohliches, Unästhetisches wird hier für den berührt, der die Praxis und Ikonographie nicht zu entziffern vermag. Dieser Frömmigkeitsform haftet offensichtlich das Antiquierte an in einer Zeit, in der die „Kardiolatrie” längst an anderen Orten denn in Kirchen betrieben wird.

Gleichwohl ist die Bildersprache des Kultes noch so gegenwärtig, dass sich erahnen lässt, welche große Bedeutung er vormals in katholischen Gegenden hatte. Hier ist freilich nicht nur Sacré-Cœur de Montmartre, die als Sühne gedachte Kirche der Katholiken Frankreichs, zu erwähnen, sondern auch an die Zitationen des Bildes vom sichtbar gemachten Herzen Jesu. Da, wo Jesus auf dem Bildtypus des 19. Jahrhunderts sein Herz zeigt, prangt beim Comic-Helden Superman ein flammendes S, das ihn als Retter aus allen Nöten ausweist. In Martin Scorseses Film, The Last Temptation of Christ von 1988, wird das Motiv so drastisch-realistisch umgesetzt, dass sich fromm Wähnende daran Anstoß nehmen konnten. Dabei führt er lediglich die Bildwelt seiner italo-katholischen Herkunft in die Filmsprache ein, die das vertraute Bild seiner Heimseligkeit beraubt. Denn dieser Bildtypus, der sein Herz zeigende Jesus, ist es, der in unzähligen Wohnungen von Katholiken vor nicht allzu langer Zeit seinen Platz hatte. Und es ist dieses Bild, von dem Günter Grass in der Blechtrommel Oskar Matzerath reden läßt: „Er öffnete sich das Gewand über der Brust und zeigte in die Mitte des Brustkastens, aller Natur zum Trotz, ein tomatenrotes, glorifiziertes und stilisiert blutendes Herz, damit die Kirche nach diesem Organ benannt werden konnte [...]. Dieser blühende, immer zum Weinen bereite Kußmund! Dieser die Augenbrauen nachzeichnende männliche Schmerz! Volle, durchblutete Wangen, die gezüchtigt werden sollten.”

Die ästhetische Sprache des Kultes, die das Objekt der Verehrung, das Herz Jesu, überdeutlich zeigt, führt zu Aversionen gegen das zu Verehrende. Und dennoch gilt, dass die Herz-Jesu-Frömmigkeit nicht nur ein Bestandteil der Mentalitätsgeschichte katholischer Frömmigkeitspraxis ist, sondern zur Ganzheit der Metaphorik und Symbolik des Herzens hinzugehört und sie gleichsam zusammenfassend überhöht. Denn das Herz Jesu ist in der Frömmigkeit auch und immer das menschliche Herz.

Das Herz Jesu als menschliches Herz

Wenn der eigentliche Herz-Jesu-Kult erst in der Neuzeit entsteht, so kann man nicht übersehen, dass die Möglichkeiten und Voraussetzungen seiner Entstehung in älteste Zeiten zurückgehen. Ohne die spezifisch jüdisch-biblische Verstehensweise des Herzens wäre er nicht denkbar gewesen. Denn für die Heilige Schrift Israels, christlich Altes Testament genannt, ist das Herz viel mehr als ein Organ: Es ist das personale Innere eines jeden Menschen. Und diese Bedeutung ist weder in den griechischen noch lateinischen Übersetzungen aufgegeben, obwohl es aufgrund des kulturellen Kontexts durchaus nahe gelegen hätte; sie findet sich im Neuen Testament und in der christlichen Literatur der Antike und des Mittelalters und beeinflusst bis auf den heutigen Tag die Assoziationen und Konnotationen, die sich mit dem Wort ,Herz‘ verbinden.

Näherhin ist der biblische Bedeutungsinhalt von ,Herz‘ dadurch bestimmt, dass das Herz als Lebenszentrum verstanden wird, in dem sich alle religiösen und emotionalen, kognitiven und rationalen Prozesse des Menschen vollziehen.

Die alttestamentliche Auffassung vom Herzen und ihre sprachlichen Explikationen sind fast durchgängig metaphorischer Art. Es wird nicht von einem Organ gesprochen, sondern vom Zentrum dessen, was den Menschen ausmacht. Anthropologisch und theologisch ist bedeutsam und traditionsbildend, dass das Herz als Sitz aller Gefühle, eben auch der Liebe und des Hasses, über die Beziehung zu den Mitmenschen und zu Gott bestimmt.

Das Neue Testament folgt den Vorgaben seiner jüdischen Tradition. Dieser Befund ist für Texte, die für hellenistisch sozialisierte Leser geschrieben wurde, immerhin bemerkenswert, da sich die biblische Konzeption maßgeblich von der griechisch-römischen unterschied. Die etwaigen Verständnisschwierigkeiten wurden um der theologischen Bedeutung willen in Kauf genommen, obwohl es für einen nichtjüdischen Leser verwirrend sein konnte zu erfahren, dass das Herz Sitz von Verstand und Gefühl sein sollte. Auf der Ebene der Rezeption war damit der metaphorische Sprachgebrauch festgelegt.

Das Äußere und das Innere

Bei der ersten Vision der Magareta Maria Alacoque sieht sie nicht nur das Herz Jesu, sondern hat auch noch eine Audition, in der Jesus das Geschaute als Ausdruck seiner Liebe zu den Menschen deutet. Ganz klar erkennbar fließen in den Visionen und ihren Deutungen metaphorische, symbolische und reale Elemente zusammen. Die Nonne sieht ein menschliches Herz in der Form, in der es in der Kunst vorgegeben war – wie auch eine von ihr erhalten gebliebene Federzeichnung von 1685 zeigt. Das Herz als Sitz der Liebe wiederum verweist auf religiöse und profane Konnotationen. In ihrer Interpretation ist jedoch das menschliche Herz Jesu Ort der göttlichen Liebe, sodass sich im Herzen die Menschlichkeit und Göttlichkeit Jesu mitteilt. In der Verehrung des Herzens Jesu antwortet der Mensch auf die erfahrene Liebe und gibt sie zurück. Das Herz ist Ort der Kommunikation zwischen Jesus und Mensch.

Wenn auch gilt, dass die aufkommende und sich verbreitende Herz-Jesu-Verehrung ohne die Visionen der 1920 heiliggesprochenen Nonne unwahrscheinlich gewesen wäre, so ist doch die Entstehung im 17. Jahrhundert kaum zufällig. Denn in diesem Jahrhundert gewinnt das Thema Herz eine zentraler Bedeutung. Schon der Humanist Justus Lipsius (1547 - 1606) hatte das Herz als Zentrum der menschlichen Persönlichkeit und seines Handelns (wieder-) entdeckt. 1628 veröffentlichte William Harvey (1578 – 1657), der Leibarzt des englischen Königs, seine Schrift „Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus” („Über die Bewegung des Herzens und des Blutes bei Lebewesen”) und darf damit als Entdecker des menschlichen (großen) Blutkreislaufes gelten. Während durch William Harvey das Herz als Organ in seiner Bedeutung erkannt wird, ist es der Theologe und Mathematiker Blaise Pascal (1623-1662), der in seinen Pensées eine Theologie des Herzens im Sinne einer Erkenntnislehre vertritt. Dem Herzen kommt die Fähigkeit der vollkommenen Erkenntnis, eben auch der Erkenntnis Gottes, zu. Und desgleichen findet im deutschen Protestantismus durch den Pietismus eine Rückbesinnung auf die religiöse Bedeutungskraft des Herzens statt, die in der Blut-Christi-Lyrik ihren Höhepunkt findet.

Verlust durch Inflation

Das Herz-Jesu-Fest wird immer noch in der katholischen Kirche gefeiert; diesjährig auch auf dem Expo-Gelände. Und doch hat der Kult den Zenit seiner Bedeutung längst überschritten. Gründe dafür mag es viele geben; gewiss ist, dass ein Kult, der so auf Metaphorik und Symbolik angewiesen ist, dann an Ausstrahlung verliert, wenn das Symbol inflationär gebraucht wird und ihm keinerlei Dignität außer der Verkaufsförderung mehr eignet. In einer Warenwelt, in der Hunde ihr Fressen lieben können und die Dosen dementsprechend mit Herzen dekoriert sind, ist es schwer, im Bild des Herzens noch einen Ausdruck tiefer Zuwendung zu entdecken. Das Herz ist ein Piktogramm unter vielen, es ist zu Tode gesehen. Des Weiteren ist das Symbolisierte keineswegs so einfach vermittelbar, dass der Verweis auf das Symbol genügte. Das Grundproblem religiöser neuzeitlicher Rede, nämlich auf metaphorische Sprache angewiesen zu sein, um vom Absoluten sprechen zu können, versagt da, wo die Rede nicht mehr auf das Absolute zu bringen ist. In diesem Sinne bleibt die französische Nonne aktuell, da ohne die Kategorie der Erfahrung religiöse Sprache ins Leere läuft.

Dunning meint, das Verschwinden der Herz-Jesu-Frömmigkeit hänge zusammen mit der medizinhistorischen Tat des Christiaan Barnard, der gleichsam einen neuen Kult um das Herz eröffnet habe, aber eben diesmal um das reale Herz. „Das Herz erlebt einen neuen Kult, bei dem es durch Fasten und Laufen von Unreinheit geläutert wird [...].” Zugleich erleben wir eine neue Form der Organanbetung: „Wir haben das Schicksal unseres Herzens in der Hand.”16 Das Herz ist wieder der Herzmuskel. Nicht die Nonne aus Frankreich hat Recht behalten, sondern der Arzt aus

England: Das Herz ist die Pumpe im William Harveyschen Blutkreislauf. |

|

| |

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|